Sdraiato sulla schiena, fisso il soffitto della mia camera; questa stanza nell’ultimo anno è stata il mio ufficio, la mia palestra, la mia scuola, il mio cinema.

Il ristorante è appena fuori dalla porta, a pochi metri dal divano; la maggior parte delle volte il cibo non è nulla di speciale, ma raramente preparano ottimi lievitati e capita che sul tavolo ci siano dei fiori, anche molto colorati, raccolti dal giardino.

La SPA non è molto grande, però è confortevole: la vasca da bagno piena d’acqua tiepida e i sali alla camomilla sono un’ottima coccola, almeno finché qualcuno bussa prepotentemente: “Quanto ti manca? Devo lavarmi i denti”.

Forse, se me lo avessero chiesto un anno fa, non avrei saputo immaginare come rinchiudere la vita di un anno, i “piccoli lussi urbani” a cui ero abituato, i viaggi fisici e mentali e le relazioni interpersonali in un appartamento per così tanto tempo.

Quanto è stato difficile chiedere alla casa di adattarsi, di cambiare, di essere tutti i posti? E quanto facilmente smetteremo di chiederglielo quando saremo di nuovo liberi di fruire degli innumerevoli spazi e servizi a cui non sapevamo rinunciare?

Lascio che queste domande occupino la mia mente mentre sul post-it che ho appiccicato sopra alla scrivania leggo “NOMADISMO”, il tema che guida i contenuti di The Walkman Magazine in queste settimane che sta lì quasi a minacciarmi per essere incluso nei miei pensieri.

Effettivamente i luoghi dell’abitare sono stati, negli ultimi mesi, più nomadi che mai: spazi fluidi e versatili, nuovi e molteplici modi di fruirne e di interagire con loro hanno creato una casa in movimento.

Audaci esperimenti sullo spazio domestico come spazio in divenire sono stati già compiuti da quella che considero una vera e propria “comunità dei designer italiani” a partire dalla fine degli anni ’60.

Andrea Branzi, nelle pagine di “Introduzione al design italiano – Una modernità incompleta”, racconta il design radicale italiano di quegli anni indagandone l’origine: le mancate rivoluzioni e riforme profonde – che invece hanno avuto luogo negli altri paesi europei – hanno fatto sì che nel nostro non si formasse mai un modello di “casa italiana”. Se in Inghilterra e in Francia il clima riformista aveva definito i canoni della casa cittadina per la nuova borghesia, in Italia la concezione di uno schema domestico nacque e rimase sempre più teorica che pratica.

«Nasce da qui quell’autonomia dell’oggetto d’arredo italiano rispetto allo spazio che lo contiene, e quella discontinuità tra la piccola e la grande scala, fuori dall’idea di unità del progetto, che creerà molteplici circuiti progettuali spesso in conflitto, capaci di produrre differenze di potenziale interne allo spazio urbano».

Tale autonomia in effetti permetterà la naturale formazione (non formazione) di una casa «sperimentale e provvisoria» che sarà un tempio per il movimento radical.

Leggi anche: Design nomade – 5 progetti da conoscere

Il confronto linguistico tra i termini “radicale” e “nomade” potrebbe rimandare a un concetto apparentemente paradossale: il primo definisce l’ampiezza dell’operazione, la quale ridisegna uno scenario che è inedito proprio a partire dalle radici, il secondo evidenzia l’assenza delle stesse, o meglio: è nomade ciò che non potendo fare a meno delle proprie radici, impara a portarsele dietro e a custodirle in un approccio non statico.

Le radici che il design nomade del movimento radicale si porta dietro, sono la memoria e la consapevolezza di uno scenario politico, culturale e sociale, da sempre privo di forti definizioni.

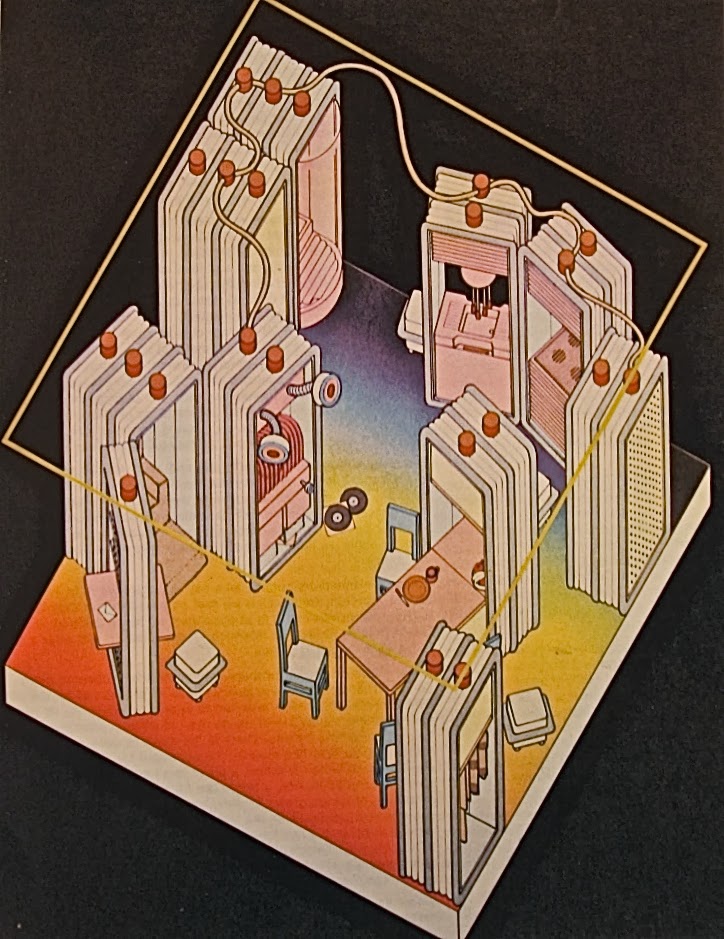

Fu manifesto di questa boccata d’aria fresca nell’universo del progetto, la mostra ospitata nel 1972 dal MoMa di New York: “Italy: the new Domestic Landscape”.

Curata da Emilio Ambasz, l’esposizione raccontò al mondo intero un design che finalmente si scrollava di dosso la responsabilità attribuitagli nei decenni precedenti di fornire risposte e soluzioni per essere invece provocazione e fonte inesauribile di domande, ipotesi e dubbi. In mostra prodotti di piccola e grande scala, esperimenti prodotti in industria e artigianalmente, mobili trasportabili, oggetti con maniglie e vetture abitabili che non resero possibile alcuna definizione assoluta:

il design radicale italiano era sperimentazione, provocazione, transitorietà.

Viene da sè che la mostra non potè essere la rappresentazione ferma e puntuale di un fenomeno, ma un’indagine attiva e interattiva scandita da tre macro-approcci al design italiano: «Il primo è conformista, il secondo riformista e il terzo è piuttosto un atteggiamento di contestazione, che comprende sia la ricerca che l’azione»

Il museo fece dialogare gli oggetti, esposti nelle aree all’aperto, con gli ambienti domestici ipotizzati dai maggiori e le maggiori esponenti del deisgn italiano, allestiti nelle sale interne, innescando un discorso sull’abitare senza precedenti.

Il catalogo della mostra(consultabile sul sito del MoMA) inizia citando “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry:

“Che cosa vuol dire addomesticare?”

“E’ una cosa da molto dimenticata. Vuol dire creare dei legami…”

Di fatti l’importanza del movimento Radical risiede anche e soprattutto nel fatto che, una volta per tutte, il design seppe superare il binomio estetica-funzione in cui era stato costretto e in cui spesso viene ancora oggi costretto. Il design nomade dell’Italia degli anni sessanta e settanta non origina né dall’estetica né dalla funzione: queste due dimensioni seguono piuttosto la politica. Il design diventa legame, narrazione, chiede al fruitore di scegliere, di intraprendere e di prendere posizione: solo da qui forma e funzione derivano.

Ettore Sottsass raccontava così il suo “nuovo panorama domestico”:

«Non mi sono preoccupato minimamente di progettare ambienti eleganti, “carini”, dolci o divertenti e ancor meno di progettare cose silenziose che permettessero allo spettatore di rimanere calmo e sereno nel suo status quo psichico e culturale».

Gli stessi obiettivi animarono le provocazioni di Gae Aulenti, Joe Colombo, Alberto Rosselli, Marco Zanuso e Richard Sapper, Mario Bellini, Gaetano Pesce, Ugo La Pietra, Archizoom, Superstudio, Gruppo Strum, Enzo Mari.

In che misura la casa nomade dell’era pandemica somiglia a quella del design radicale? Una possibile lettura le vedrebbe agli opposti: se negli anni settanta l’assenza di una definizione irreversibile era stata animata da un desiderio di provocazione e discussione delle regole, adesso la capacità degli spazi e dei prodotti di vivere una metamorfosi risponde esattamente alla regola, ovvero alla necessità indiscutibile di godere di più servizi in un unico (e, in molti casi, piccolo) ambiente.

In entrambi i casi, comunque, l’attitudine a essere nomadi ha messo in chiaro la capacità e la necessità dell’uomo di essere versatile, multiforme e votato al cambiamento.

Probabilmente mai come durante l’ultimo anno i designer e le designer hanno fatto lo sforzo di tenere a mente l’importanza di fare design per “creare legami” e mai la dimentichino.

In copertina: Supersuperficie, Superstudio – Design radicale

Per un approfondimento sul Design Radicale clicca QUI